このところの生きもの とりとめもなく [季節]

年が明けて一番に咲くのはやはりロウバイだろう。

まんずさくと名付けられたマンサクよりも早い。

花の中央が紫色がかったロウバイと中央まで黄色いソシンロウバイ。

名の通りまるで蝋細工のような「ソシンロウバイ」と花にやって来た「ツマグロキンバエ」。

木に集まっている「スズメ」たち。

くちゅくちゅ何か話しているようだったが、全く何を言っているのかわからなかった・・・

当然、わかれば面白いのだが!

林縁褐色一面の今の時期に目立つビビットなピンク色は「キチジョウソウ」の実。

咲くと幸福が訪れることで名付けられた吉祥草。

丘陵のあちこちで見られるが、多くは植栽されたものだろうなぁ。

木の枝にぶらんとぶら下がっていた大きなミノムシは「オオミノガ」。

幼虫が葉っぱや木の枝を集めて蓑を作る誰もが知ってる虫だが、その一生をどれだけの人が知っているだろう?

ミノムシにもたくさんの種がいるが、蓑が大きくてぶらぶらしているのがオオミノガの蓑の特徴。

近年、西日本では中国から入ってきたオオミノガヤドリバエの寄生によって激減しているようだが、fieldではまだ健在だ。

2020年1月 東京都

まんずさくと名付けられたマンサクよりも早い。

花の中央が紫色がかったロウバイと中央まで黄色いソシンロウバイ。

名の通りまるで蝋細工のような「ソシンロウバイ」と花にやって来た「ツマグロキンバエ」。

木に集まっている「スズメ」たち。

くちゅくちゅ何か話しているようだったが、全く何を言っているのかわからなかった・・・

当然、わかれば面白いのだが!

林縁褐色一面の今の時期に目立つビビットなピンク色は「キチジョウソウ」の実。

咲くと幸福が訪れることで名付けられた吉祥草。

丘陵のあちこちで見られるが、多くは植栽されたものだろうなぁ。

木の枝にぶらんとぶら下がっていた大きなミノムシは「オオミノガ」。

幼虫が葉っぱや木の枝を集めて蓑を作る誰もが知ってる虫だが、その一生をどれだけの人が知っているだろう?

ミノムシにもたくさんの種がいるが、蓑が大きくてぶらぶらしているのがオオミノガの蓑の特徴。

近年、西日本では中国から入ってきたオオミノガヤドリバエの寄生によって激減しているようだが、fieldではまだ健在だ。

2020年1月 東京都

2021-01-30 21:33

nice!(1)

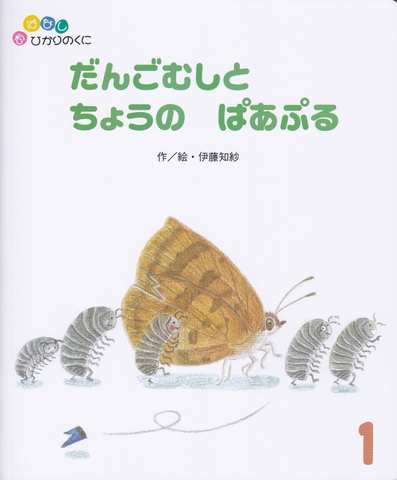

絵本作家 伊藤知沙さんの「だんごむしとちょうの ぱあぷる」のご紹介 [本]

虫のお仲間、絵本作家の伊藤知沙さんの新刊「だんごむしとちょうの ぱあぷる」。

子供たちにぜひ読み聞かせてあげたいなぁ!

子供だけでなく大人も思わず引き込まれてほっこり!

だんごむしとちょう、いったいどんなお話しなのか?

伊藤さんの虫目で見た世界と虫たちへの思いがあふれる1冊です。

子供たちにぜひ読み聞かせてあげたいなぁ!

子供だけでなく大人も思わず引き込まれてほっこり!

だんごむしとちょう、いったいどんなお話しなのか?

伊藤さんの虫目で見た世界と虫たちへの思いがあふれる1冊です。

2021-01-29 20:20

nice!(1)

木の幹で虫を探して [季節]

流石に気温が低いと越冬中のチョウやアブたちも全く姿が見られない。

仕方なく以前に「キノカワガ」を見つけた小さな林を覗いてみた。

エゴノキにいたキノカワガがいない!

どこにいったかと幹をぐるりと観察すると、右側90°のあたりの窪みに移動していた。

これはまた、かなり動いたものだ。

他の木もつぶさに見て回ったが、あの時いたキノカワガたちはすべて姿が消えていた。

越冬中は動いても数ミリ程度しか移動しないものが多いのだが、暖かい日が数日あったことで飛んだのだろうか?

動きようがないのが、蛹の入った繭。

苔を纏ってカモフラージュした繭は恐らく「シラホシコヤガ」か「キスジコヤガ」のもの。

幼虫も同様に体に苔を纏っていてまず見つからないだろうと思うのだが、寄生バチやハエは見破る目を持っているようだ。

コナラの幹にいたのは「ヘラクヌギカメムシ」のメス。

卵越冬で遅くまで成虫は見られるが、越年を見た記憶はない。

お腹はぺしゃんこなのですでに産卵は終えているようで真冬に見られる真っ赤なエビちゃん個体だった。

同属のクヌギカメムシは気門が黒く、ヘラクヌギカメムシとサジクヌギカメムシは黒くない。

申し訳なかったが、落ち葉の上に降りてもらってお腹を確認してみると気門は黒くないのでヘラかサジ。

オスは交尾器で区別できるがメスはわからない。

ここでサジクヌギカメムシは見たことが無く、分布が山地性で局地的との情報もありこの個体をヘラクヌギカメムシとした。

返事があるなら、君の名は?と聞いてみたい!

2021年1月28日 東京都 チョウ目コブガ科 キノカワガ、ヤガ科シラホシコヤガorキスジコヤガ、カメムシ目クヌギカメムシ科 ヘラクヌギカメムシ

仕方なく以前に「キノカワガ」を見つけた小さな林を覗いてみた。

エゴノキにいたキノカワガがいない!

どこにいったかと幹をぐるりと観察すると、右側90°のあたりの窪みに移動していた。

これはまた、かなり動いたものだ。

他の木もつぶさに見て回ったが、あの時いたキノカワガたちはすべて姿が消えていた。

越冬中は動いても数ミリ程度しか移動しないものが多いのだが、暖かい日が数日あったことで飛んだのだろうか?

動きようがないのが、蛹の入った繭。

苔を纏ってカモフラージュした繭は恐らく「シラホシコヤガ」か「キスジコヤガ」のもの。

幼虫も同様に体に苔を纏っていてまず見つからないだろうと思うのだが、寄生バチやハエは見破る目を持っているようだ。

コナラの幹にいたのは「ヘラクヌギカメムシ」のメス。

卵越冬で遅くまで成虫は見られるが、越年を見た記憶はない。

お腹はぺしゃんこなのですでに産卵は終えているようで真冬に見られる真っ赤なエビちゃん個体だった。

同属のクヌギカメムシは気門が黒く、ヘラクヌギカメムシとサジクヌギカメムシは黒くない。

申し訳なかったが、落ち葉の上に降りてもらってお腹を確認してみると気門は黒くないのでヘラかサジ。

オスは交尾器で区別できるがメスはわからない。

ここでサジクヌギカメムシは見たことが無く、分布が山地性で局地的との情報もありこの個体をヘラクヌギカメムシとした。

返事があるなら、君の名は?と聞いてみたい!

2021年1月28日 東京都 チョウ目コブガ科 キノカワガ、ヤガ科シラホシコヤガorキスジコヤガ、カメムシ目クヌギカメムシ科 ヘラクヌギカメムシ

2021-01-29 19:57

nice!(0)

今日のはやにえは [鳥類]

今日は朝から曇り空で気温が低く寒かった。

午後から雨の予報が出ていたので、午前中にfieldへ。

今年はやにえが良く見つかる数か所のクワの実生を見て回った。

クワははやにえをする木として人気が高いようだ。

すぐに見つかったのはオケラだった。

まだ新しいもので背中をぐさりと刺されていた。

以前にイナゴが刺されていた別のクワの枝には2か所に小さなムカデが見つかった。

小さくとも鋭い顎が写真でも見えるが、モズに対しては何の役にも立たないようだ。

林縁のウグイスカグラの葉上に1㎝に満たない小さなクモがいた。

お腹の6つの黒点から「ムツボシオニグモ」の幼体だろう。

似た種にトガリハナオニグモがいるようだが図鑑には名前しか記載がなく、webで調べると山地性とあるのでムツボシとした。

正午を過ぎる頃に雨が降り始め今日はここまでと家へ帰る途中に雪に変わった。

のち数時間降り続いたが積もることは無くホッとした。

積もると明日の出勤が面倒になるところだった。

2021年1月28日 東京都 クモ目コガネグモ科 ムツボシオニグモ

午後から雨の予報が出ていたので、午前中にfieldへ。

今年はやにえが良く見つかる数か所のクワの実生を見て回った。

クワははやにえをする木として人気が高いようだ。

すぐに見つかったのはオケラだった。

まだ新しいもので背中をぐさりと刺されていた。

以前にイナゴが刺されていた別のクワの枝には2か所に小さなムカデが見つかった。

小さくとも鋭い顎が写真でも見えるが、モズに対しては何の役にも立たないようだ。

林縁のウグイスカグラの葉上に1㎝に満たない小さなクモがいた。

お腹の6つの黒点から「ムツボシオニグモ」の幼体だろう。

似た種にトガリハナオニグモがいるようだが図鑑には名前しか記載がなく、webで調べると山地性とあるのでムツボシとした。

正午を過ぎる頃に雨が降り始め今日はここまでと家へ帰る途中に雪に変わった。

のち数時間降り続いたが積もることは無くホッとした。

積もると明日の出勤が面倒になるところだった。

2021年1月28日 東京都 クモ目コガネグモ科 ムツボシオニグモ

2021-01-28 18:56

nice!(1)

春の兆し [季節]

歩いていると足元に羽根が落ちていた。

今まで見たことの無い色だったが、その模様からキツツキの仲間だろうと思った。

調べると「アオゲラ」の次列風切のようだ。

他に羽根は見当たらなかったので、何かの理由でこれだけが抜け落ちたのだろう。

日当たりのいい場所で緑色の葉が目に付いた。

早春に独特の形の花を咲かせる「ジロボウエンゴサク」。

たくさんの株が可愛い葉を展開していた。

ならばもう「シュンラン」が蕾を付けているのではと、最も早く花が見られる場所に行ってみると一つの株がいくつも蕾を付けていた。

植物たちは寒い中、間もなく訪れる春の準備を着々と進めている。

ヤツデの葉裏でも「ヒゲナガサシガメ」の幼虫がじっと春を待っていた。

数日前に見た時は姿が無かったので、暖かい日にはどこかに出かけているようだ。

2021年1月 東京都 キツツキ目キツツキ科 アオゲラ、キンポウゲ目ケシ科 ジロボウエンゴサク、キジカクシ目ラン科 シュンラン、カメムシ目サシガメ科 ヒゲナガサシガメ

今まで見たことの無い色だったが、その模様からキツツキの仲間だろうと思った。

調べると「アオゲラ」の次列風切のようだ。

他に羽根は見当たらなかったので、何かの理由でこれだけが抜け落ちたのだろう。

日当たりのいい場所で緑色の葉が目に付いた。

早春に独特の形の花を咲かせる「ジロボウエンゴサク」。

たくさんの株が可愛い葉を展開していた。

ならばもう「シュンラン」が蕾を付けているのではと、最も早く花が見られる場所に行ってみると一つの株がいくつも蕾を付けていた。

植物たちは寒い中、間もなく訪れる春の準備を着々と進めている。

ヤツデの葉裏でも「ヒゲナガサシガメ」の幼虫がじっと春を待っていた。

数日前に見た時は姿が無かったので、暖かい日にはどこかに出かけているようだ。

2021年1月 東京都 キツツキ目キツツキ科 アオゲラ、キンポウゲ目ケシ科 ジロボウエンゴサク、キジカクシ目ラン科 シュンラン、カメムシ目サシガメ科 ヒゲナガサシガメ

2021-01-27 19:26

nice!(0)

今日のフユシャク シモフリトゲエダシャク [チョウ目]

天気予報では関東地方平野部も積雪と報じていたので車を止めて電車通勤でといつもより1時間早く起きたのだが目覚めて外を見ると雪がない。

窓を開けるとそれほど寒くはなかったので今日は降らないと判断して正解だった。

職場の公園のトイレの壁面にとまっていたナミスジフユナミシャクのオス。

翅の波模様が特徴だ。

高所の壁にとまっていた少し大きめのフユシャク。

今シーズン10種目の「シモフリトゲエダシャク」のオスだった。

早い年では12月に見られるが今年は少し遅め。元来は早春の蛾だ。

フユシャクの仲間では大型の種で見ごたえがある。

別の壁にとまっていたのを落として撮った。

少し緑がかった色の模様もなかなか美しい。

早いものでフユシャクシーズンもいよいよ終盤に。

2020年1月24日 東京都 チョウ目シャクガ科 ナミスジフユナミシャク、シモフリトゲエダシャク

窓を開けるとそれほど寒くはなかったので今日は降らないと判断して正解だった。

職場の公園のトイレの壁面にとまっていたナミスジフユナミシャクのオス。

翅の波模様が特徴だ。

高所の壁にとまっていた少し大きめのフユシャク。

今シーズン10種目の「シモフリトゲエダシャク」のオスだった。

早い年では12月に見られるが今年は少し遅め。元来は早春の蛾だ。

フユシャクの仲間では大型の種で見ごたえがある。

別の壁にとまっていたのを落として撮った。

少し緑がかった色の模様もなかなか美しい。

早いものでフユシャクシーズンもいよいよ終盤に。

2020年1月24日 東京都 チョウ目シャクガ科 ナミスジフユナミシャク、シモフリトゲエダシャク

2021-01-24 21:34

nice!(0)

ウロコアシナガグモの幼体か?またはエゾアシナガグモの幼体か? [クモ目]

コナラの幹の窪みに「ヨコヅナサシガメ」の越冬幼虫を見つけた。

群れていることが多いが周りを探しても仲間はおらず1個体のみでこれはこれで何だか寂しい。

冬の観察対象のあの虫を探してヤツデの葉の神経衰弱。

お目当てはご本家マエムキダマシことクロスジホソサジヨコバイだ。

今シーズンかなりの葉をめくってきたが未だに見つけられないでいる。

この日めくった葉裏の主脈に寄り添う奇麗な緑色が。

クモの仲間であることに違いないが、さて。

「ウロコアシナガグモ」の幼体のように思うがどうだろうか。

そうであればクモの中でもとてもお気に入りの種の一つだ。

先日受けた健康診断の結果が届いた。

昨年血液脂質で再検査だったがほったらかしにしていたら今回はクリア。

相変わらず貧血で6か月後に再検査が2年連続だが、3年前は医師の診断要だったので少しはまし。

肝臓のΓ-GTもぎりぎりでOKととりあえずホッとしたのだった。

追記

クモの専門家新井浩司さんから以下のご指摘をいただいた。

『この姿だけでも「ウロコ」か「エゾ」の二択まで絞れるのは間違いないです、そこまでは堅いです。が、そこからが困難で、特に幼体では正確には無理という感じになってしまいます...。orz

地域環境でいいますと、高地・山地だと「エゾ」の方が優勢で、暖地・低地だと「ウロコ」の方が優勢な傾向は有るのですが、きっちりとは別れていないのです。都内だと、区部とかは「エゾ」は少ないと思いますが、狭山丘陵辺りまで来るとどっちも結構居るかと思います。』

ということで、エゾとはエゾアシナガグモの事でウロコのそっくりさんで成体のメスは外観では区別が難しく、オスはウロコの腹部背面に赤い模様があるので区別できるという。

従ってこの個体はウロコアシナガグモかエゾアシナガグモのどちらかの幼体という事!

新井さん有難うございました。

2021年東京都 カメムシ目サシガメ科 ヨコヅナサシガメ、クモ目アシナガグモ科 ウロコアシナガグモ

群れていることが多いが周りを探しても仲間はおらず1個体のみでこれはこれで何だか寂しい。

冬の観察対象のあの虫を探してヤツデの葉の神経衰弱。

お目当てはご本家マエムキダマシことクロスジホソサジヨコバイだ。

今シーズンかなりの葉をめくってきたが未だに見つけられないでいる。

この日めくった葉裏の主脈に寄り添う奇麗な緑色が。

クモの仲間であることに違いないが、さて。

「ウロコアシナガグモ」の幼体のように思うがどうだろうか。

そうであればクモの中でもとてもお気に入りの種の一つだ。

先日受けた健康診断の結果が届いた。

昨年血液脂質で再検査だったがほったらかしにしていたら今回はクリア。

相変わらず貧血で6か月後に再検査が2年連続だが、3年前は医師の診断要だったので少しはまし。

肝臓のΓ-GTもぎりぎりでOKととりあえずホッとしたのだった。

追記

クモの専門家新井浩司さんから以下のご指摘をいただいた。

『この姿だけでも「ウロコ」か「エゾ」の二択まで絞れるのは間違いないです、そこまでは堅いです。が、そこからが困難で、特に幼体では正確には無理という感じになってしまいます...。orz

地域環境でいいますと、高地・山地だと「エゾ」の方が優勢で、暖地・低地だと「ウロコ」の方が優勢な傾向は有るのですが、きっちりとは別れていないのです。都内だと、区部とかは「エゾ」は少ないと思いますが、狭山丘陵辺りまで来るとどっちも結構居るかと思います。』

ということで、エゾとはエゾアシナガグモの事でウロコのそっくりさんで成体のメスは外観では区別が難しく、オスはウロコの腹部背面に赤い模様があるので区別できるという。

従ってこの個体はウロコアシナガグモかエゾアシナガグモのどちらかの幼体という事!

新井さん有難うございました。

2021年東京都 カメムシ目サシガメ科 ヨコヅナサシガメ、クモ目アシナガグモ科 ウロコアシナガグモ

2021-01-23 20:47

nice!(0)

遠くの鳥たち [鳥類]

なかなか虫が見つからないが、鳥たちは鳴き声でアピールしてくる。

コナラの高い梢からちゅるちゅるちゅる♪

丸っこい体に短い尾羽は「メジロ」だ。

湿地の柳からひーひーひー♪と聞こえてくるが、一向にその姿が見つからない。

目を凝らしてみていると下草の中から飛びあがって枝に現れた「ジョウビタキ」のメス。

そんなところにいたのか!

首をかしげた仕草がとてもお茶目。

歩いていると地面から高いミズキの枝に飛んだのは「モズ」だった。

秋にはうるさいほどだった鳴き声がこの頃すっかり聞かれなくなった。

上に向いて伸びるミズキの小枝が面白い。

目の前のゴンズイの枝に影が飛んだ。

先とは別個体の「ジョウビタキ」のメスがゴンズイノフクレアブラムシを食べていた。

どうりでアブラムシの数がどんどん減っていくはずだ。

ちょっと遠めの鳥の名のついた「カラスウリ」。

鳥はなかなか大写しに出来ないが、これならもっと近づくことも出来たのだが。

多くの実の色は褪せてきたものの、わずかに残ったオレンジ色が目を惹いた。

何だか笑っているような!

2021年 東京都 スズメ目メジロ科 メジロ、ツグミ科 ジョウビタキ、モズ科 モズ、スミレ目ウリ科 カラスウリ

コナラの高い梢からちゅるちゅるちゅる♪

丸っこい体に短い尾羽は「メジロ」だ。

湿地の柳からひーひーひー♪と聞こえてくるが、一向にその姿が見つからない。

目を凝らしてみていると下草の中から飛びあがって枝に現れた「ジョウビタキ」のメス。

そんなところにいたのか!

首をかしげた仕草がとてもお茶目。

歩いていると地面から高いミズキの枝に飛んだのは「モズ」だった。

秋にはうるさいほどだった鳴き声がこの頃すっかり聞かれなくなった。

上に向いて伸びるミズキの小枝が面白い。

目の前のゴンズイの枝に影が飛んだ。

先とは別個体の「ジョウビタキ」のメスがゴンズイノフクレアブラムシを食べていた。

どうりでアブラムシの数がどんどん減っていくはずだ。

ちょっと遠めの鳥の名のついた「カラスウリ」。

鳥はなかなか大写しに出来ないが、これならもっと近づくことも出来たのだが。

多くの実の色は褪せてきたものの、わずかに残ったオレンジ色が目を惹いた。

何だか笑っているような!

2021年 東京都 スズメ目メジロ科 メジロ、ツグミ科 ジョウビタキ、モズ科 モズ、スミレ目ウリ科 カラスウリ

2021-01-22 20:07

nice!(1)

真冬に羽化したナナホシテントウ [コウチュウ目]

昨日より少し暖かい今日、久しぶりにfieldへ。

じっくり探さなければ虫が見つからないので、大村崑のように老眼鏡をずらしてかけて枝や幹を見る時はうつむいて、歩く時はレンズの上に視線を。

今の若い人たちに大村崑と言ってもわからないだろうか?

幹で見つけた蛾の蛹、何の種かは見当もつかないが無事に羽化できたようだ。

日の当たるコナラの幹ではヒラタアブの仲間が日向ぼっこをしていた。

ナミヒラタアブがフタホシヒラタアブあたりのオスだろう。

ハエやアブのオスは複眼が離れていてメスはくっついている。

午後3時頃、オニグルミノキの根元に遠目に見てもわかる目立つ黄色いものがあった。

いったん通り過ぎたのだが気になって戻って見た。

それは羽化したばかりの「ナナホシテントウ」だった。

淡いオレンジ色の美しい前翅に七つの黒い斑が浮かび上がってきていた。

後翅は透明だが、羽化したてはオレンジ色なのにビックリ。

今朝は恐らく氷点下だったが、陽が昇って午後には陽射しが暖かかったことで羽化したのだろうか?

今の寒さではすぐに越冬しなければならないが、大丈夫かなぁ・・・

2021年 東京都 ハエ目ハナアブ科 ナミヒラタアブorフタホシヒラタアブ、コウチュウ目テントウムシ科 ナナホシテントウ

じっくり探さなければ虫が見つからないので、大村崑のように老眼鏡をずらしてかけて枝や幹を見る時はうつむいて、歩く時はレンズの上に視線を。

今の若い人たちに大村崑と言ってもわからないだろうか?

幹で見つけた蛾の蛹、何の種かは見当もつかないが無事に羽化できたようだ。

日の当たるコナラの幹ではヒラタアブの仲間が日向ぼっこをしていた。

ナミヒラタアブがフタホシヒラタアブあたりのオスだろう。

ハエやアブのオスは複眼が離れていてメスはくっついている。

午後3時頃、オニグルミノキの根元に遠目に見てもわかる目立つ黄色いものがあった。

いったん通り過ぎたのだが気になって戻って見た。

それは羽化したばかりの「ナナホシテントウ」だった。

淡いオレンジ色の美しい前翅に七つの黒い斑が浮かび上がってきていた。

後翅は透明だが、羽化したてはオレンジ色なのにビックリ。

今朝は恐らく氷点下だったが、陽が昇って午後には陽射しが暖かかったことで羽化したのだろうか?

今の寒さではすぐに越冬しなければならないが、大丈夫かなぁ・・・

2021年 東京都 ハエ目ハナアブ科 ナミヒラタアブorフタホシヒラタアブ、コウチュウ目テントウムシ科 ナナホシテントウ

2021-01-21 19:36

nice!(1)

ホウネンタワラチビアメバチに寄生するハチ [ハチ目]

虫目で草むらを探していると、時折葉裏から糸でぶら下がる小さな特徴のある模様の繭が見つかる。

「ホウネンタワラチビアメバチ」と長ったらしい名前のハチの繭だ。

白っぽい地に黒い模様がありその形は確かに俵のようだ。

稲の害虫であるフタオビコヤガに寄生するとされている。

稲の害虫に寄生することからこの繭が多く見られると稲の害虫を駆除してくれて豊作になるということで名付けられたようだが、田んぼ以外でも見つかるのでフタオビコヤガが稲だけでなくイネ科の植物に付いているという事かそれともこのハチがほかの種も宿主としているのかわからない。

以前この繭を見つけてどんなハチが羽化してくるのか見たくって持ち帰ったことがあった。

ケースに入れていたがすっかり忘れてしまっていて、思い出して見た時にはケース内に繭の他に何やら小さな黒っぽいゴミみたいなものが出ていた。こんなものは当初なかったはず。

とにかく小さいので虫眼鏡で見てみると青く輝く小さなハチだった。

調べるとホウネンタワラチビアメバチはこんなに小さくはなく姿も異なる。

繭の大きさは約5mm、出ていたハチは約0.5mm。

恐らくこのホウネンタワラチビアメバチに寄生したハチのようだが種はわからない。

数えてみると15匹ほどいた。

寄生するハチにさらに寄生するハチがいる。

やはり自然界は恐ろしく奥が深い。

2020年1月15日 東京都 ハチ目ヒメバチ科 ホウネンタワラチビアメバチ、不明種

「ホウネンタワラチビアメバチ」と長ったらしい名前のハチの繭だ。

白っぽい地に黒い模様がありその形は確かに俵のようだ。

稲の害虫であるフタオビコヤガに寄生するとされている。

稲の害虫に寄生することからこの繭が多く見られると稲の害虫を駆除してくれて豊作になるということで名付けられたようだが、田んぼ以外でも見つかるのでフタオビコヤガが稲だけでなくイネ科の植物に付いているという事かそれともこのハチがほかの種も宿主としているのかわからない。

以前この繭を見つけてどんなハチが羽化してくるのか見たくって持ち帰ったことがあった。

ケースに入れていたがすっかり忘れてしまっていて、思い出して見た時にはケース内に繭の他に何やら小さな黒っぽいゴミみたいなものが出ていた。こんなものは当初なかったはず。

とにかく小さいので虫眼鏡で見てみると青く輝く小さなハチだった。

調べるとホウネンタワラチビアメバチはこんなに小さくはなく姿も異なる。

繭の大きさは約5mm、出ていたハチは約0.5mm。

恐らくこのホウネンタワラチビアメバチに寄生したハチのようだが種はわからない。

数えてみると15匹ほどいた。

寄生するハチにさらに寄生するハチがいる。

やはり自然界は恐ろしく奥が深い。

2020年1月15日 東京都 ハチ目ヒメバチ科 ホウネンタワラチビアメバチ、不明種

2021-01-15 23:47

nice!(1)