今日出会った蛾たち [チョウ目]

虫たちが目に付く季節になってきたが、やはり目の前にいたり目の前に飛んで来たりと目立つのはチョウの仲間だろう。

もちろんモンシロチョウやアゲハなどは誰もが知る存在だが、同じチョウ目の蛾の仲間はなかなか出会っても名前が覚えられないし知らない種が多い。

一般にチョウと呼ばれるのは国内200種強だが、一方の蛾は6000種とも言われ初見の種も多くなかなか覚えられないでいる。

今日も、名前がわからない種に出会った。

林内を歩いていると目の前を横切り葉裏にとまった蛾。

この色具合はヒョウモンエダシャクをはじめ似た種が多く覚えられない。

調べると「シロジマエダシャク」のようだ。

過去に撮ったことがあったようだが、名前は覚えていなかった・・・。

こちらは林縁のササの葉上にいたのを、知り合いの方に見つけていただいた。

名前を尋ねられ、これは初見でコブガの仲間のような?と。

帰って調べるとヤガ科のヒトリガ科コケガ亜科の「ウスグロコケガ」だった。

翅を広げても7mmほどととても小さい蛾だ。

職場入口の天井に止まっていたアオシャクの仲間。

一見アオシャクの仲間と判るのだが、種名まではわからない。

調べると「コシロオビアオシャク」のようだ。

似た種がいるが、後翅外縁の形がこの種の特徴だ。

この種は過去にも撮影していたが、全く思い出せなかった。

蛾は種類が多いが、たくさん見てくると概ねどの科なのか見当が付くので調べるのにそう時間はかからない。

なかなかわからない種が多くあるが、それも勉強になり面白いのだ。

2022年5月29日 東京都 チョウ目シャクガ科 シロジマエダシャク、ヤガ科 ウスグロコケガ、シャクガ科 コシロオビアオシャク

もちろんモンシロチョウやアゲハなどは誰もが知る存在だが、同じチョウ目の蛾の仲間はなかなか出会っても名前が覚えられないし知らない種が多い。

一般にチョウと呼ばれるのは国内200種強だが、一方の蛾は6000種とも言われ初見の種も多くなかなか覚えられないでいる。

今日も、名前がわからない種に出会った。

林内を歩いていると目の前を横切り葉裏にとまった蛾。

この色具合はヒョウモンエダシャクをはじめ似た種が多く覚えられない。

調べると「シロジマエダシャク」のようだ。

過去に撮ったことがあったようだが、名前は覚えていなかった・・・。

こちらは林縁のササの葉上にいたのを、知り合いの方に見つけていただいた。

名前を尋ねられ、これは初見でコブガの仲間のような?と。

帰って調べるとヤガ科のヒトリガ科コケガ亜科の「ウスグロコケガ」だった。

翅を広げても7mmほどととても小さい蛾だ。

職場入口の天井に止まっていたアオシャクの仲間。

一見アオシャクの仲間と判るのだが、種名まではわからない。

調べると「コシロオビアオシャク」のようだ。

似た種がいるが、後翅外縁の形がこの種の特徴だ。

この種は過去にも撮影していたが、全く思い出せなかった。

蛾は種類が多いが、たくさん見てくると概ねどの科なのか見当が付くので調べるのにそう時間はかからない。

なかなかわからない種が多くあるが、それも勉強になり面白いのだ。

2022年5月29日 東京都 チョウ目シャクガ科 シロジマエダシャク、ヤガ科 ウスグロコケガ、シャクガ科 コシロオビアオシャク

2022-05-29 23:28

nice!(1)

今年のゼフィルス アカシジミの次は [チョウ目]

今年のアカシジミの初認は5月18日だったが、今日はあちこちでその姿が見られいよいよ本番の様相だ。

昨日イボタノキのポイントで見つけた翅に傷みの無い「ウラゴマダラシジミ」。

イボタの周りを飛んで隣にあるクリの木の高所の葉上にとまった。

陽射しがあったので少し待つと翅を開いてくれた。

もう少しblueが鮮やかに煌めいてくれればよかったのだが、角度ではこの色が限界だった。

今日も、別の場所で見ることが出来て満足!

昨年見られずじまいだった「ウラナミアカシジミ」をようやく今日クリの葉裏に見ることが出来た。

知り合いの方にいたよと情報をいただいて、探してみたのだった。

陽の当たらない葉裏でちょっと暗かったので、シンクロで少しフラッシュを当ててみた。

薄いオレンジに黒い斑、翅端の濃いオレンジが奇麗に写った。

まだ1個体だが見ることが出来て、こちらも満足だ!

後はミドリシジミとオオミドリシジミだが、さて見ることが出来れば嬉しいのだが・・・。

2022年5月28-29日 東京都 チョウ目シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ、ウラナミアカシジミ

昨日イボタノキのポイントで見つけた翅に傷みの無い「ウラゴマダラシジミ」。

イボタの周りを飛んで隣にあるクリの木の高所の葉上にとまった。

陽射しがあったので少し待つと翅を開いてくれた。

もう少しblueが鮮やかに煌めいてくれればよかったのだが、角度ではこの色が限界だった。

今日も、別の場所で見ることが出来て満足!

昨年見られずじまいだった「ウラナミアカシジミ」をようやく今日クリの葉裏に見ることが出来た。

知り合いの方にいたよと情報をいただいて、探してみたのだった。

陽の当たらない葉裏でちょっと暗かったので、シンクロで少しフラッシュを当ててみた。

薄いオレンジに黒い斑、翅端の濃いオレンジが奇麗に写った。

まだ1個体だが見ることが出来て、こちらも満足だ!

後はミドリシジミとオオミドリシジミだが、さて見ることが出来れば嬉しいのだが・・・。

2022年5月28-29日 東京都 チョウ目シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ、ウラナミアカシジミ

2022-05-29 20:46

nice!(1)

およそ1週間前の備忘録 [季節]

昨日はネタがないと書いたが、1週間前にコンデジで色々撮っていたので備忘録も兼ねて。

すっかり初夏の谷戸は、空の青と木々の緑が間もなく訪れる暑い夏を感じさせてくれた。

しつこく越冬していたリンゴコブガの幼虫を探したが見つからず、見つかったのは普段探してもなかなか出会えない「ミミズク」の終齢幼虫だった。

これは嬉しい出会いだ。

ちなみに左が頭。

今の時期、林縁の葉上でよく見られるクヌギカメムシの仲間。

似た種にクヌギカメムシ、ヘラクヌギカメムシ、サジクヌギカメムシの3種がいるが、気門が黒いのはクヌギカメムシのみでこの個体は気門が黒かったのでクヌギとした。

翅の黒い模様が今まで見たことが無いデザインで美しい!

すっかり初夏の谷戸は、空の青と木々の緑が間もなく訪れる暑い夏を感じさせてくれた。

しつこく越冬していたリンゴコブガの幼虫を探したが見つからず、見つかったのは普段探してもなかなか出会えない「ミミズク」の終齢幼虫だった。

これは嬉しい出会いだ。

ちなみに左が頭。

今の時期、林縁の葉上でよく見られるクヌギカメムシの仲間。

似た種にクヌギカメムシ、ヘラクヌギカメムシ、サジクヌギカメムシの3種がいるが、気門が黒いのはクヌギカメムシのみでこの個体は気門が黒かったのでクヌギとした。

翅の黒い模様が今まで見たことが無いデザインで美しい!

雑木林入口の案内板にいたのは、今まで見たことが無い蛾だ。

漆黒の色と木目の模様がシックでいい!

調べると「クロモクメヨトウ」のようだ。

似た種にスジクロモクメヨトウがいるようだが、翅の色と木目模様トータルでクロとした。

草地の葉上で見つけたこちらも見たことが無いカメムシの仲間。

どうやら「ヒメツノカメムシ」のようだ。

ツノカメムシの仲間もまだまだ見たことが無い種が多い。

市道脇の擬木柵を覗き込んだらいたのは、シタバガの仲間の「アサマキシタバ」。

1年ぶりで誰だったかと時間を費やしたが、何だ君だったかと!

翅を開いた下翅は名前の通り奇麗な黄色なのだが、見ていただけず残念。

続々と今年初見や今まで見たことが無い種に出会えるいい季節になってきた!!

2022年5月22日 東京都 カメムシ目ミミズク科 ミミズク、クヌギカメムシ科 クヌギカメムシ、チョウ目ヤガ科 クロモクメヨトウ、カメムシ目ツノカメムシ科 ヒメツノカメムシ、チョウ目ヤガ科 アサマキシタバ

2022-05-28 21:07

nice!(0)

一昨年の明日 [季節]

今日は朝からものすごい雨で午後には止んだが、また少し前から雷の音共につよい雨が降っている。

明日は晴れて気温が上がるようで、晴れるのは有り難いが暑さにそれほど慣れていない今の時期では厳しい天候になりそうだ。

いよいよblogネタが無くなって来たので、一昨年の明日にタイムスリップ。

きっと、今年もこんな虫たちの営みが見られるのだろうな。

湿地脇のカラムシの葉が綴られたアカタテハ幼虫の巣にいた「ヒメギス」の幼虫。

中にいたアカタテハの幼虫は、その存在に気付いて敵かとびくびく警戒モードだったかもしれない。

ノイバラの葉を巻いた「ヒメクロオトシブミ」のゆりかごがあった。

今年もそろそろかとノイバラで探しているが、まだ成虫もゆりかごも見られないでいる。

葉の上の「オオカマキリ」の幼虫。

成虫になれば鳥をも仕留める向かうところ敵なしの虫だが、まだこの頃は周りは敵だらけで生き抜くのが大変。

一体幼虫のどれくらいが成虫になれるのだろうか?

今年もミズキの木の周りを「キアシドクガ」が飛び始めた。

数年前の様な大発生では無いのが、ミズキにとっては救いだろう。

この時、草地でイネ科の茎にとまっている姿はとても目立っていた。

2020年5月28日 東京都 チョウ目タテハチョウ科 アカタテハ、バッタ目キリギリス科 ヒメギス、カマキリ目カマキリ科 オオカマキリ、チョウ目ドクガ科 キアシドクガ

明日は晴れて気温が上がるようで、晴れるのは有り難いが暑さにそれほど慣れていない今の時期では厳しい天候になりそうだ。

いよいよblogネタが無くなって来たので、一昨年の明日にタイムスリップ。

きっと、今年もこんな虫たちの営みが見られるのだろうな。

湿地脇のカラムシの葉が綴られたアカタテハ幼虫の巣にいた「ヒメギス」の幼虫。

中にいたアカタテハの幼虫は、その存在に気付いて敵かとびくびく警戒モードだったかもしれない。

ノイバラの葉を巻いた「ヒメクロオトシブミ」のゆりかごがあった。

今年もそろそろかとノイバラで探しているが、まだ成虫もゆりかごも見られないでいる。

葉の上の「オオカマキリ」の幼虫。

成虫になれば鳥をも仕留める向かうところ敵なしの虫だが、まだこの頃は周りは敵だらけで生き抜くのが大変。

一体幼虫のどれくらいが成虫になれるのだろうか?

今年もミズキの木の周りを「キアシドクガ」が飛び始めた。

数年前の様な大発生では無いのが、ミズキにとっては救いだろう。

この時、草地でイネ科の茎にとまっている姿はとても目立っていた。

2020年5月28日 東京都 チョウ目タテハチョウ科 アカタテハ、バッタ目キリギリス科 ヒメギス、カマキリ目カマキリ科 オオカマキリ、チョウ目ドクガ科 キアシドクガ

2022-05-27 20:40

nice!(1)

初めて見た オオゾウムシ [コウチュウ目]

22日日曜日、職場に出勤したら展示室の床に大きなゾウムシがいた。

一体どこから入って来たのだろう?

それよりもこんな大きなゾウムシは今まで見たことが無いが、これがあのオオゾウムシなのだろうか?

調べると確かにオオゾウムシだった。

普通種のようだが、初見なので持って帰って記念撮影。

頭からお尻まで大きさを測ったら、2.5cmほどあった。

枯れ木や樹液で見られ灯火にも飛んでくるようだ。

こんなごついのが飛ぶ様は見てみたいなぁ。

きっとへたくそに違いない!

指に抱き着かれると、脚の脛節先端の鋭い棘が刺さって痛いのなんの!

家で昆虫ゼリーや水などでエネルギーを補給して、明後日職場近くに放す予定。

お疲れ様、有難う!!

2022年5月25日 東京都 コウチュウ目ゾウムシ科 オオゾウムシ

一体どこから入って来たのだろう?

それよりもこんな大きなゾウムシは今まで見たことが無いが、これがあのオオゾウムシなのだろうか?

調べると確かにオオゾウムシだった。

普通種のようだが、初見なので持って帰って記念撮影。

頭からお尻まで大きさを測ったら、2.5cmほどあった。

枯れ木や樹液で見られ灯火にも飛んでくるようだ。

こんなごついのが飛ぶ様は見てみたいなぁ。

きっとへたくそに違いない!

指に抱き着かれると、脚の脛節先端の鋭い棘が刺さって痛いのなんの!

家で昆虫ゼリーや水などでエネルギーを補給して、明後日職場近くに放す予定。

お疲れ様、有難う!!

2022年5月25日 東京都 コウチュウ目ゾウムシ科 オオゾウムシ

2022-05-26 19:56

nice!(1)

田んぼ脇のクスノキ周りで見つけた蛾たち [チョウ目]

今日の休みはあるイトトンボを撮りに湿地に行ったが、近隣の高校生たちが外来種のキショウブ駆除に訪れていて断念。とても有難いのだが、何で今日なの・・・、巡り合わせの悪さ。

いないだろうなと思いながら別の谷戸に行ってみたが、狙いの種はここにはやはりいなかった。

田んぼ脇の大きな三本のクスノキは、今までにも色々な珍しい種が見られた事からチェックは欠かせない。

最初に目にとまったのは幹の根元にいた小さな蛾。

似た種がいくつかいるが、最終的に「クロテンシロヒメシャク」とした。

年に2回発生し、幼虫はタデ科での飼育記録があるらしい。

2個体見られた「フトジマナミシャク」。

同定に苦心したが、合っているだろうか?

こちらも年2化で幼虫はセリ科、アブラナ科、キク科を食べる。

これも似た種がいて、時間がかかったがたぶん「オオウスモンキヒメシャク」だろう。

年に一回発生し、幼虫の食草は明確ではない。

近くのトイレの入り口にいた「スジベニコケガ」。

今の時期、あちこちで見られ黄色い地色に朱色が美しいポピュラーな蛾だ。

名前の通り幼虫は地衣類を食べる。

あずま屋の高い壁には一目シャチホコガの仲間とわかる蛾がいた。

見たことのあるような無いような?

調べると「ルリモンシャチホコ」だった。

過去の撮影記録を見ると2010年の6月にここで撮影していた。

今の時期に現れ、幼虫の食樹はカバノキ科ですぐ横にハンノキがある。

このハンノキで発生したのだろうな。

2022年5月25日 埼玉県 チョウ目シャクガ科 クロテンシロヒメシャク、フトジマナミシャク、オオウスモンキヒメシャク、コケガ科 スジベニコケガ、シャチホコガ科 ルリモンシャチホコ

いないだろうなと思いながら別の谷戸に行ってみたが、狙いの種はここにはやはりいなかった。

田んぼ脇の大きな三本のクスノキは、今までにも色々な珍しい種が見られた事からチェックは欠かせない。

最初に目にとまったのは幹の根元にいた小さな蛾。

似た種がいくつかいるが、最終的に「クロテンシロヒメシャク」とした。

年に2回発生し、幼虫はタデ科での飼育記録があるらしい。

2個体見られた「フトジマナミシャク」。

同定に苦心したが、合っているだろうか?

こちらも年2化で幼虫はセリ科、アブラナ科、キク科を食べる。

これも似た種がいて、時間がかかったがたぶん「オオウスモンキヒメシャク」だろう。

年に一回発生し、幼虫の食草は明確ではない。

近くのトイレの入り口にいた「スジベニコケガ」。

今の時期、あちこちで見られ黄色い地色に朱色が美しいポピュラーな蛾だ。

名前の通り幼虫は地衣類を食べる。

あずま屋の高い壁には一目シャチホコガの仲間とわかる蛾がいた。

見たことのあるような無いような?

調べると「ルリモンシャチホコ」だった。

過去の撮影記録を見ると2010年の6月にここで撮影していた。

今の時期に現れ、幼虫の食樹はカバノキ科ですぐ横にハンノキがある。

このハンノキで発生したのだろうな。

2022年5月25日 埼玉県 チョウ目シャクガ科 クロテンシロヒメシャク、フトジマナミシャク、オオウスモンキヒメシャク、コケガ科 スジベニコケガ、シャチホコガ科 ルリモンシャチホコ

2022-05-25 19:24

nice!(0)

小っちゃいけれど美しい ユキノシタ [植物]

今日は飯能の山でお仕事。

待ち合わせの駐車場の石垣に咲いていた小さな「ユキノシタ」の花。

花は白い地色に上の3つの花弁には赤と黄色の斑があり、下2つは真っ白ですっと伸びて花としてとても美しい!

湿った場所を好むことやとても小さいので、なかなか目に付きにくいだろう。

アップで見るとフォトジェニックで、花の写真としてどこかで目にしている方も多いのかもしれない。

明日はようやく休み、たらふく飲んでいい調子である!

家飲みですが・・・

2022年5月24日 埼玉県(丘陵外) ユキノシタ目ユキノシタ科 ユキノシタ

待ち合わせの駐車場の石垣に咲いていた小さな「ユキノシタ」の花。

花は白い地色に上の3つの花弁には赤と黄色の斑があり、下2つは真っ白ですっと伸びて花としてとても美しい!

湿った場所を好むことやとても小さいので、なかなか目に付きにくいだろう。

アップで見るとフォトジェニックで、花の写真としてどこかで目にしている方も多いのかもしれない。

明日はようやく休み、たらふく飲んでいい調子である!

家飲みですが・・・

2022年5月24日 埼玉県(丘陵外) ユキノシタ目ユキノシタ科 ユキノシタ

2022-05-24 20:48

nice!(0)

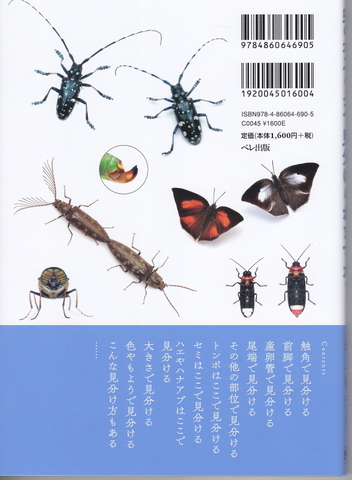

昆虫写真家 森上信夫さんの新刊「虫のオスとメス、見分けられますか?」のご紹介。 [本]

昆虫写真家 森上信夫さんの新刊「虫のオスとメス、見分けられますか?」がベレ出版から5月25日に発刊されますのでご紹介。

虫の本は色々ありますが、この切り口で書かれた1冊はあまりないのではないでしょうか?

まさにそのものずばりのタイトルです!

名前を覚えたらそれで満足してしまっていることが結構あるなぁと僕自身もこの本を読んで思いました。

このblogを書く際にオスメスの識別方法を調べることが多いのですが、なるほどこの種はこうなのか!などと新たな知見がいくつもありとても勉強になりました。

写真も森上さんこだわりの渾身の白バックで125種!

美しくわかりやすいので、見て解説を読めば誰でもオスメスが見分けられると思います。

また、fieldでの虫たちの行動の謎が解けるかも・・・。

これからのシーズンインに備えて是非、お薦めの1冊です。

2022年5月22日

虫の本は色々ありますが、この切り口で書かれた1冊はあまりないのではないでしょうか?

まさにそのものずばりのタイトルです!

名前を覚えたらそれで満足してしまっていることが結構あるなぁと僕自身もこの本を読んで思いました。

このblogを書く際にオスメスの識別方法を調べることが多いのですが、なるほどこの種はこうなのか!などと新たな知見がいくつもありとても勉強になりました。

写真も森上さんこだわりの渾身の白バックで125種!

美しくわかりやすいので、見て解説を読めば誰でもオスメスが見分けられると思います。

また、fieldでの虫たちの行動の謎が解けるかも・・・。

これからのシーズンインに備えて是非、お薦めの1冊です。

2022年5月22日

2022-05-22 19:39

nice!(1)

ヨコヅナサシガメ 獲物を奪う [カメムシ目]

サクラの幹に「ヨコヅナサシガメ」がいた。

何をしているのだろうかと眼鏡をかけて見ると、ナナホシテントウを襲っているようだ。

しかしナナホシテントウの背中にはクモの糸がかかっていて、ヨコヅナサシガメは口吻を刺すところを探していた。

ん~?

するとそこへ小さなクモが現れた。

ここで理解した。

クモが捕らえた獲物をサシガメが横取りしようとしているのだった。

テントウムシが出した黄色い液がまだ新鮮な事から、クモに捕らえられてさほど時間は経っていないようだ。

クモは必死に獲物を取り返そうとするが、いかんせんこの体格差はどうにもならず去っていった。

少ししてどうなったかと見ると、獲物もサシガメも見当たらない。

さんざん探してかなり上の幹で体液を吸っているサシガメを発見。

邪魔の入らない場所でじっくり食事をしたかったのだろう。

足元にはスゲの仲間の「ヒゴクサ」が咲いていた。

ヒゴクサそっくりで、雌花(下3つ)に柄の無いエナシヒゴクサの方が可愛くて好きなのだが・・・

スゲは実で同定するので、それらが無い時期はどこの誰だかわからずただの草になってしまうのだ。

2022年5月20日 埼玉県(丘陵外) カメムシ目サシガメ科 ヨコヅナサシガメ、コウチュウ目テントウムシ科 ナナホシテントウ、イネ目カヤツリグサ科 ヒゴクサ

何をしているのだろうかと眼鏡をかけて見ると、ナナホシテントウを襲っているようだ。

しかしナナホシテントウの背中にはクモの糸がかかっていて、ヨコヅナサシガメは口吻を刺すところを探していた。

ん~?

するとそこへ小さなクモが現れた。

ここで理解した。

クモが捕らえた獲物をサシガメが横取りしようとしているのだった。

テントウムシが出した黄色い液がまだ新鮮な事から、クモに捕らえられてさほど時間は経っていないようだ。

クモは必死に獲物を取り返そうとするが、いかんせんこの体格差はどうにもならず去っていった。

少ししてどうなったかと見ると、獲物もサシガメも見当たらない。

さんざん探してかなり上の幹で体液を吸っているサシガメを発見。

邪魔の入らない場所でじっくり食事をしたかったのだろう。

足元にはスゲの仲間の「ヒゴクサ」が咲いていた。

ヒゴクサそっくりで、雌花(下3つ)に柄の無いエナシヒゴクサの方が可愛くて好きなのだが・・・

スゲは実で同定するので、それらが無い時期はどこの誰だかわからずただの草になってしまうのだ。

2022年5月20日 埼玉県(丘陵外) カメムシ目サシガメ科 ヨコヅナサシガメ、コウチュウ目テントウムシ科 ナナホシテントウ、イネ目カヤツリグサ科 ヒゴクサ

2022-05-21 20:17

nice!(0)

何に擬態? トビイロトラガ [チョウ目]

今日は埼玉県飯能市の山中へ。

ササっと昼食を済まして、少しだけ周りを散策。

林縁のカキノキの葉の上に見覚えのある姿があった。

毎年見たいと思っているがなかなか出会えない「トビイロトラガ」だった。

昨年は職場のツタで数頭の幼虫を見つけ定点観察していたが、全て見失ってしまっていた。

今年は飼育をして何とか成虫の姿をと思っていたので、今日はラッキーだった。

この独特のいでたちは、一体何を模しているのだろうか?

クモの巣にかかったガの蛹あたりか?

ともあれ、地色はシックでところどころに散りばめられた水色と一部のオレンジ色が美しく、さらにクモの巣のような模様も素晴らしい!毛むくじゃらの脚は好みが分かれるか・・・。

何度でも見たいと思う好きなガの一種だ。

2022年5月20日 埼玉県(丘陵外) チョウ目ヤガ科 トビイロトラガ

ササっと昼食を済まして、少しだけ周りを散策。

林縁のカキノキの葉の上に見覚えのある姿があった。

毎年見たいと思っているがなかなか出会えない「トビイロトラガ」だった。

昨年は職場のツタで数頭の幼虫を見つけ定点観察していたが、全て見失ってしまっていた。

今年は飼育をして何とか成虫の姿をと思っていたので、今日はラッキーだった。

この独特のいでたちは、一体何を模しているのだろうか?

クモの巣にかかったガの蛹あたりか?

ともあれ、地色はシックでところどころに散りばめられた水色と一部のオレンジ色が美しく、さらにクモの巣のような模様も素晴らしい!毛むくじゃらの脚は好みが分かれるか・・・。

何度でも見たいと思う好きなガの一種だ。

2022年5月20日 埼玉県(丘陵外) チョウ目ヤガ科 トビイロトラガ

2022-05-20 21:17

nice!(1)