我が家の夜の来訪者 [コウチュウ目]

一昨日の朝、玄関の扉を開けると足元にいた凄く大きく立派な顎の「ノコギリクワガタ」のオス。

夜にかなり激しい雨が降ったのだが、そんな中廊下の灯りに飛んで来たのだろう。

今年初見のクワガタが、こんな大きなノコとは何て嬉しい!

出掛けるので虫かごに入れて、昆虫ゼリーを入れておいた。

昨日、ようやく撮影会。

ゼリーをかなり食べていて、すごく元気が良い。

掴もうとすると大顎を振りかざし、これに挟まれるとすごく痛いだろうとかなり気を使った。

体の赤味が強く大顎は湾曲してカーブを描き、身体や大顎が大きい個体は子供の頃水牛と呼んでいたがまさにそれのトップクラス。

過去見たもののtop3に入る大物だ。

一体どこで発生して飛んで来たのだろうかちょっと考えてみた。

周りにある林で最も近いのは直線距離で約400mの毎年初詣に行く神社の林。

そこの可能性が最も高いと思われる。

大きさを測ったら大顎先端からお尻の先までで6.5㎝あった。

挟まれないように終始気を付けていたが、最後の最後にやられてしまい今も内出血している・・・

明日、神社の林に放しに行こう。

2022年7月14日 埼玉県 コウチュウ目クワガタムシ科 ノコギリクワガタ

夜にかなり激しい雨が降ったのだが、そんな中廊下の灯りに飛んで来たのだろう。

今年初見のクワガタが、こんな大きなノコとは何て嬉しい!

出掛けるので虫かごに入れて、昆虫ゼリーを入れておいた。

昨日、ようやく撮影会。

ゼリーをかなり食べていて、すごく元気が良い。

掴もうとすると大顎を振りかざし、これに挟まれるとすごく痛いだろうとかなり気を使った。

体の赤味が強く大顎は湾曲してカーブを描き、身体や大顎が大きい個体は子供の頃水牛と呼んでいたがまさにそれのトップクラス。

過去見たもののtop3に入る大物だ。

一体どこで発生して飛んで来たのだろうかちょっと考えてみた。

周りにある林で最も近いのは直線距離で約400mの毎年初詣に行く神社の林。

そこの可能性が最も高いと思われる。

大きさを測ったら大顎先端からお尻の先までで6.5㎝あった。

挟まれないように終始気を付けていたが、最後の最後にやられてしまい今も内出血している・・・

明日、神社の林に放しに行こう。

2022年7月14日 埼玉県 コウチュウ目クワガタムシ科 ノコギリクワガタ

2022-07-15 20:02

nice!(1)

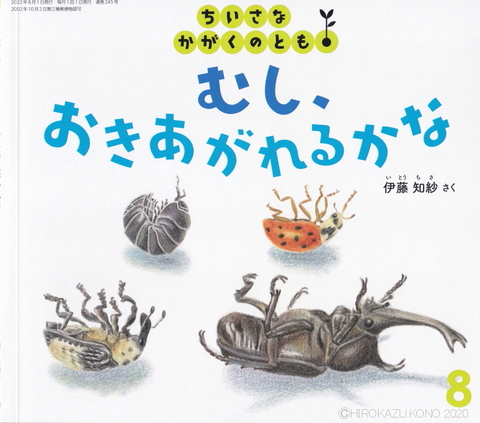

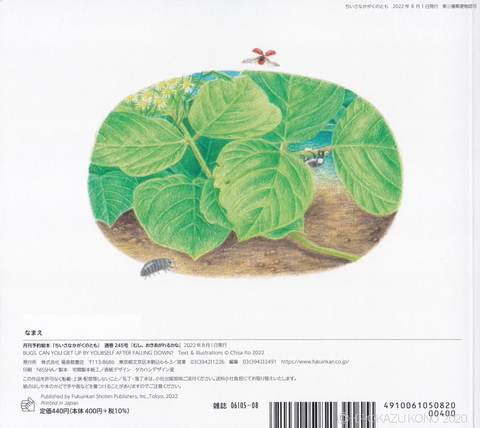

絵本作家 伊藤知紗さんの新刊、「むし、おきあがれるかな」のご紹介 [本]

絵本作家の伊藤知紗さんの新刊、福音館書店のちいさなかがくのとも、8月号「むし、おきあがれるかな」のご紹介。

いつも虫を見ているのだが、虫たちがひっくり返った時にどうやって起き上がるかはほとんど気にしていない面白い視点。唯一、コメツキムシだけは子供の頃から、首を折ってパッチンっていうのが面白くて何度もやったしそうして遊んだ方は多いだろう。

ではコメツキムシ以外の虫たちはどうやって起き上がるのか?そんな疑問や色々な虫の起き上がり方が描かれている!

おとなは童心に戻れ、こどもたちには興味と面白さを与えてくれるおすすめ本です。

是非、お手に取って子供たちと一緒に読んでいただければと!

福音館書店 ちいさなかがくのとも https://www.fukuinkan.co.jp/maga/detail_chika/

2022年7月13日

いつも虫を見ているのだが、虫たちがひっくり返った時にどうやって起き上がるかはほとんど気にしていない面白い視点。唯一、コメツキムシだけは子供の頃から、首を折ってパッチンっていうのが面白くて何度もやったしそうして遊んだ方は多いだろう。

ではコメツキムシ以外の虫たちはどうやって起き上がるのか?そんな疑問や色々な虫の起き上がり方が描かれている!

おとなは童心に戻れ、こどもたちには興味と面白さを与えてくれるおすすめ本です。

是非、お手に取って子供たちと一緒に読んでいただければと!

福音館書店 ちいさなかがくのとも https://www.fukuinkan.co.jp/maga/detail_chika/

2022年7月13日

2022-07-13 21:35

nice!(0)

初見 アオカミキリ [コウチュウ目]

先日、埼玉県小鹿野町で足元に飛んで来た緑色に輝く美しいカミキリムシ。

とても奇麗で初めて見たのでお持ち帰りした。

帰って水や昆虫ゼリーを与えるとすぐに食べ始めた。

家で撮ってみた。

昔よく似たアカアシオオアオカミキリを見たことがあるが、それとは違った。

調べると似た種にアオカミキリ、オオアオカミキリ、アカアシオオアオカミキリの3種がいた。

触角や脚の長さ、触角基部の形状などからたぶん「アオカミキリ」。

幼虫はカエデ類の生木を食べ、成虫はクリ、リョウブやノリウツギの花に来るようだ(日本のカミキリムシハンドブック 文一総合出版)。

緑、赤、青など光の当たり具合で色が輝くのは、タマムシやハンミョウなどと同じ構造色なのだろう。

体を掃除しなかったので口元や脚に糸くずが付いているのはご愛敬。

埼玉県の全県評価ではNT1=準絶滅危惧1型に指定されている。

今日元いた場所の近くにリリースしてきた。

2022年7月10日 埼玉県(丘陵外) コウチュウ目カミキリムシ科 アオカミキリ

とても奇麗で初めて見たのでお持ち帰りした。

帰って水や昆虫ゼリーを与えるとすぐに食べ始めた。

家で撮ってみた。

昔よく似たアカアシオオアオカミキリを見たことがあるが、それとは違った。

調べると似た種にアオカミキリ、オオアオカミキリ、アカアシオオアオカミキリの3種がいた。

触角や脚の長さ、触角基部の形状などからたぶん「アオカミキリ」。

幼虫はカエデ類の生木を食べ、成虫はクリ、リョウブやノリウツギの花に来るようだ(日本のカミキリムシハンドブック 文一総合出版)。

緑、赤、青など光の当たり具合で色が輝くのは、タマムシやハンミョウなどと同じ構造色なのだろう。

体を掃除しなかったので口元や脚に糸くずが付いているのはご愛敬。

埼玉県の全県評価ではNT1=準絶滅危惧1型に指定されている。

今日元いた場所の近くにリリースしてきた。

2022年7月10日 埼玉県(丘陵外) コウチュウ目カミキリムシ科 アオカミキリ

2022-07-11 20:51

nice!(1)

アミメキシタバ [チョウ目]

駐車場脇の大きなアラカシの幹の高所に蛾を見つけた。

ヤガ科シタバガ亜科Catocala属の仲間であろうことはわかったが、似た種が多いのでその場で種名まではわからずだった。

調べたところ「アミメキシタバ」のようだ。

幼虫はアラカシなどの葉を食べるようで、まさにその木にいたということ。

過去の記録を見たが、今回が初見だった。

この仲間は種によって後翅の色が黄や白、赤、紫などがいて美しいことから人気がある。

ヤガ科シタバガ亜科Catocala属の仲間であろうことはわかったが、似た種が多いのでその場で種名まではわからずだった。

調べたところ「アミメキシタバ」のようだ。

幼虫はアラカシなどの葉を食べるようで、まさにその木にいたということ。

過去の記録を見たが、今回が初見だった。

この仲間は種によって後翅の色が黄や白、赤、紫などがいて美しいことから人気がある。

2022-07-10 22:38

nice!(0)

久しぶりに比良の丘へ [季節]

今日も雲が多いものの晴れて暑い夏の日だった。

久しぶりに丘陵北側の比良の丘にいってみた。

丘の中央にある木がシンボルツリーの「ウワミズザクラ」。

丘に寝転がって空を見ていると、それはそれは心地良い!

ここから見渡す景色はもまた格別だ。

ちょうど草刈りが行われていて、刈られた草の上に「オオカマキリ」の幼虫がいた。

何とか無事刈り払い機から免れたのだろう。

「ショウリョウバッタ」の幼虫もあちこちで見られた。

シバに紛れると動かなければなかなか見つけることは難しい。

ここにはあちこちに「ウマノスズクサ」があり、幼虫がそれを食草とする外来種の「ホソオチョウ」が見られることが知られているが今日は丘の周りでは成虫も幼虫、蛹も見つからずホッとした。

本来いるはずの無い外来種のホソオチョウがここにいるのは明らかに人為的な放蝶で、これを目当てに来る方も後を絶たない。ホソオチョウには申し訳ないが、いなくなってくれることを願っている。

この植物を幼虫が食草とすることで競合する在来種の「ジャコウアゲハ」の幼虫がいくつか見られたのが嬉しかった!

ウマノスズクサの花が咲いていた。

2022年7月9日 埼玉県 カマキリ目カマキリ科 オオカマキリ、バッタ目バッタ科 ショウリョウバッタ、コショウ目ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ、チョウ目アゲハチョウ科 ジャコウアゲハ

久しぶりに丘陵北側の比良の丘にいってみた。

丘の中央にある木がシンボルツリーの「ウワミズザクラ」。

丘に寝転がって空を見ていると、それはそれは心地良い!

ここから見渡す景色はもまた格別だ。

ちょうど草刈りが行われていて、刈られた草の上に「オオカマキリ」の幼虫がいた。

何とか無事刈り払い機から免れたのだろう。

「ショウリョウバッタ」の幼虫もあちこちで見られた。

シバに紛れると動かなければなかなか見つけることは難しい。

ここにはあちこちに「ウマノスズクサ」があり、幼虫がそれを食草とする外来種の「ホソオチョウ」が見られることが知られているが今日は丘の周りでは成虫も幼虫、蛹も見つからずホッとした。

本来いるはずの無い外来種のホソオチョウがここにいるのは明らかに人為的な放蝶で、これを目当てに来る方も後を絶たない。ホソオチョウには申し訳ないが、いなくなってくれることを願っている。

この植物を幼虫が食草とすることで競合する在来種の「ジャコウアゲハ」の幼虫がいくつか見られたのが嬉しかった!

ウマノスズクサの花が咲いていた。

2022年7月9日 埼玉県 カマキリ目カマキリ科 オオカマキリ、バッタ目バッタ科 ショウリョウバッタ、コショウ目ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ、チョウ目アゲハチョウ科 ジャコウアゲハ

2022-07-09 20:12

nice!(0)

夏の風物詩 オオヨシキリの囀り [鳥類]

まだギブスが取れず靴が履けないので、片足はサンダル。

なので谷戸の見回りは遠慮して、今日は車で埼玉県の東松山へ。

田んぼ脇に車を停めると小さなヨシの群生から夏の音が聞こえてきた。

「オオヨシキリ」の囀りだ。

冬季はフィリピンやスマトラ島などの熱帯地域で過ごし、夏鳥として日本に渡って来て繁殖する。

ヨシ原脇の低いヤナギの木の枝にその姿を見つけた。

偶然、コチドリの飛ぶ姿も写っていた。

ギョギョシ、ギョギョシ(行々子)♪と賑やかでちょっと煩いがこの声を聞くと夏だなぁと思う。

なので谷戸の見回りは遠慮して、今日は車で埼玉県の東松山へ。

田んぼ脇に車を停めると小さなヨシの群生から夏の音が聞こえてきた。

「オオヨシキリ」の囀りだ。

冬季はフィリピンやスマトラ島などの熱帯地域で過ごし、夏鳥として日本に渡って来て繁殖する。

ヨシ原脇の低いヤナギの木の枝にその姿を見つけた。

偶然、コチドリの飛ぶ姿も写っていた。

ギョギョシ、ギョギョシ(行々子)♪と賑やかでちょっと煩いがこの声を聞くと夏だなぁと思う。

鳴き声の行々子は俳句の夏の季語。

ホタルの灯り、セミの声と共に夏の風物詩の一つだ。

別の場所で昔録った囀り。

音声が小さいのでボリュームを上げないとよく聞こえないかも。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

2022年7月4日 埼玉県(丘陵外 東松山市) スズメ目ヨシキリ科 オオヨシキリ、チドリ目チドリ科 コチドリ

ホタルの灯り、セミの声と共に夏の風物詩の一つだ。

別の場所で昔録った囀り。

音声が小さいのでボリュームを上げないとよく聞こえないかも。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

2022年7月4日 埼玉県(丘陵外 東松山市) スズメ目ヨシキリ科 オオヨシキリ、チドリ目チドリ科 コチドリ

2022-07-04 21:04

nice!(0)

今頃は・・・ [季節]

今日は久しぶりの曇り空で陽射しは無かったが、湿度が高くて蒸し暑かった。

まぁ、一日家のエアコンの効いた部屋にいたのだが・・・。

なので過去に撮った写真から。

真っ白くて大きな「ヤマユリ」。

そろそろ咲き始めているだろうな。

先日のいつものfieldでは、オカトラノオやカンゾウはほとんど咲き終わっていた。

「ネジバナ」ももう終わりかな。

ネジバナには秋に咲くアキザキネジバナがあるので、それを楽しみにしよう。

ススキやオギの葉では「オオトリノフンダマシ」母さん。

今年はまだ見ていない。

雑木林の昆虫酒場にも色々な虫が集まってきているんだろう。

カブトムシやクワガタを見たいなぁ!

2022年7月3日

まぁ、一日家のエアコンの効いた部屋にいたのだが・・・。

なので過去に撮った写真から。

真っ白くて大きな「ヤマユリ」。

そろそろ咲き始めているだろうな。

先日のいつものfieldでは、オカトラノオやカンゾウはほとんど咲き終わっていた。

「ネジバナ」ももう終わりかな。

ネジバナには秋に咲くアキザキネジバナがあるので、それを楽しみにしよう。

ススキやオギの葉では「オオトリノフンダマシ」母さん。

今年はまだ見ていない。

雑木林の昆虫酒場にも色々な虫が集まってきているんだろう。

カブトムシやクワガタを見たいなぁ!

2022年7月3日

2022-07-03 20:55

nice!(0)

エビのようなショウジョウトンボ [トンボ目]

昨日の続きだが、湿地周りを見ていると岸を「ハクセキレイ」がちょこちょこ歩いていた。

何枚か撮ったうちの一枚に何かを咥えたのが写っていた。

拡大するとどうやらアメリカザリガニの幼体のようだった。

ハクセキレイは外来種を駆除してくれているありがたい存在であった!

すぐ近くの杭に「コオニヤンマ」を見つけて車の中から数枚。

降りてじっくり撮ろうと車を移動して戻ったらすでに姿を消していた。

ヤンマと名に付くがヤンマ科ではなくヤマサナエやオナガサナエと同じサナエトンボ科なのだ。

ギンヤンマが産卵していた小さな公園の小さな池のヨシには真っ赤に色付いた「ショウジョウトンボ」のオスがいた。一般的に言われる赤とんぼはトンボ科アカネ属で晩夏から秋にかけてオスが赤く色付くアキアカネやナツアカネなどに代表される種を指し、初夏に発生してすぐに赤く色付くショウジョウトンボは赤とんぼとは言わないのである。ちょっとややこしい!

池中央のヨシなので隙間を狙って。

スイレンの葉上にも真っ赤なオスがとまっていた。

今までショウジョウトンボはあまり撮ってこなかったので、なかなか新鮮だった。

見ているとあまりもの陽射しの暑さに少しづつお尻を上げていた。

陽の当たる面積を最小限に抑える暑さ対策。

葉を掴んでいる脚は一見まるでエビの脚のようだった!

なので昨日の酒のつまみはエビチリに・・・。

僕の折れた足の指は2週間経ったがまだくっついてはいないようで、あと半月ほどは負担はかけられそうにない。

若くは無いので無理せずじっくり療養するしかないか。

2022年7月1日 東京都 スズメ目セキレイ科 ハクセキレイ、トンボ目サナエトンボ科 コオニヤンマ、トンボ科 ショウジョウトンボ

何枚か撮ったうちの一枚に何かを咥えたのが写っていた。

拡大するとどうやらアメリカザリガニの幼体のようだった。

ハクセキレイは外来種を駆除してくれているありがたい存在であった!

すぐ近くの杭に「コオニヤンマ」を見つけて車の中から数枚。

降りてじっくり撮ろうと車を移動して戻ったらすでに姿を消していた。

ヤンマと名に付くがヤンマ科ではなくヤマサナエやオナガサナエと同じサナエトンボ科なのだ。

ギンヤンマが産卵していた小さな公園の小さな池のヨシには真っ赤に色付いた「ショウジョウトンボ」のオスがいた。一般的に言われる赤とんぼはトンボ科アカネ属で晩夏から秋にかけてオスが赤く色付くアキアカネやナツアカネなどに代表される種を指し、初夏に発生してすぐに赤く色付くショウジョウトンボは赤とんぼとは言わないのである。ちょっとややこしい!

池中央のヨシなので隙間を狙って。

スイレンの葉上にも真っ赤なオスがとまっていた。

今までショウジョウトンボはあまり撮ってこなかったので、なかなか新鮮だった。

見ているとあまりもの陽射しの暑さに少しづつお尻を上げていた。

陽の当たる面積を最小限に抑える暑さ対策。

葉を掴んでいる脚は一見まるでエビの脚のようだった!

なので昨日の酒のつまみはエビチリに・・・。

僕の折れた足の指は2週間経ったがまだくっついてはいないようで、あと半月ほどは負担はかけられそうにない。

若くは無いので無理せずじっくり療養するしかないか。

2022年7月1日 東京都 スズメ目セキレイ科 ハクセキレイ、トンボ目サナエトンボ科 コオニヤンマ、トンボ科 ショウジョウトンボ

2022-07-02 20:45

nice!(0)

ちょこっと小さな公園の小さな池に [トンボ目]

昨日午後から久しぶりにいつもの谷戸に半月ぶりに行ってみたら、草木が繁ってまさに夏の景色に変わっていた。

少し歩いたがあまりの暑さですぐに車に戻ってしまった。

途中、クワの木にいないか探してみるといたいた!「クワカミキリ」。

この日は400mmの単焦点しか持っておらず遠くから数枚撮ったが、ISOautoにしていたら日陰で4000まであがり荒い画質に。

そういえばあの小さな池でチョウトンボが見られるかもと車を走らせた。

狭山丘陵からは少し離れた雑木林脇の小さな池で、その昔この辺りは狭山丘陵と繋がっていたのだろう。

が、この池は後に人工的に作られたものと思われる。

濁っていて水質は悪そうで、ブラックバスがいるらしく時折大人も子供もルアーを投げている。

こんな池で毎年ヨツボシトンボやチョウトンボが見られるのだ。

池についてすぐ目に入ったのは産卵している「ギンヤンマ」だった。

オスが先導して産卵しては休んで飛び立ちまた産卵と忙しい。

池の縁の石垣がいい休憩場所になっていた。

それでもメスは産卵したいようでじりじりと水面に向かって後ずさりするが、オスがすぐに飛び立ってしまいなかなか思うようにはいかないようだった。

このカップルを追撃するものがいた。

スイレンの葉上にとまったところを見ると「コオニヤンマ」だった。

池の近くにはほとんど水辺が無いのだが、皆ここで産まれたのだろうか?それとも遠い場所からやって来たのか?

結局お目当てのチョウトンボはこの日は残念ながら見られなかった。

もう少ししてまた来てみよう。

池の周りのケヤキでは、ニイニイゼミが賑やかに鳴いていた。

2022年6月30日 東京都 コウチュウ目カミキリムシ科 クワカミキリ、トンボ目ヤンマ科 ギンヤンマ、サナエトンボ科 コオニヤンマ

少し歩いたがあまりの暑さですぐに車に戻ってしまった。

途中、クワの木にいないか探してみるといたいた!「クワカミキリ」。

この日は400mmの単焦点しか持っておらず遠くから数枚撮ったが、ISOautoにしていたら日陰で4000まであがり荒い画質に。

そういえばあの小さな池でチョウトンボが見られるかもと車を走らせた。

狭山丘陵からは少し離れた雑木林脇の小さな池で、その昔この辺りは狭山丘陵と繋がっていたのだろう。

が、この池は後に人工的に作られたものと思われる。

濁っていて水質は悪そうで、ブラックバスがいるらしく時折大人も子供もルアーを投げている。

こんな池で毎年ヨツボシトンボやチョウトンボが見られるのだ。

池についてすぐ目に入ったのは産卵している「ギンヤンマ」だった。

オスが先導して産卵しては休んで飛び立ちまた産卵と忙しい。

池の縁の石垣がいい休憩場所になっていた。

それでもメスは産卵したいようでじりじりと水面に向かって後ずさりするが、オスがすぐに飛び立ってしまいなかなか思うようにはいかないようだった。

このカップルを追撃するものがいた。

スイレンの葉上にとまったところを見ると「コオニヤンマ」だった。

池の近くにはほとんど水辺が無いのだが、皆ここで産まれたのだろうか?それとも遠い場所からやって来たのか?

結局お目当てのチョウトンボはこの日は残念ながら見られなかった。

もう少ししてまた来てみよう。

池の周りのケヤキでは、ニイニイゼミが賑やかに鳴いていた。

2022年6月30日 東京都 コウチュウ目カミキリムシ科 クワカミキリ、トンボ目ヤンマ科 ギンヤンマ、サナエトンボ科 コオニヤンマ

2022-07-01 20:49

nice!(1)