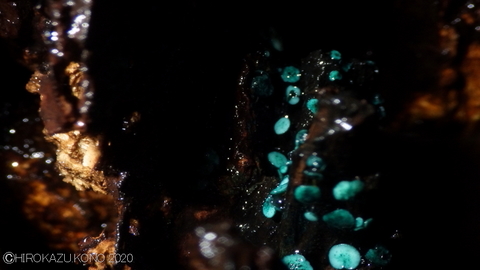

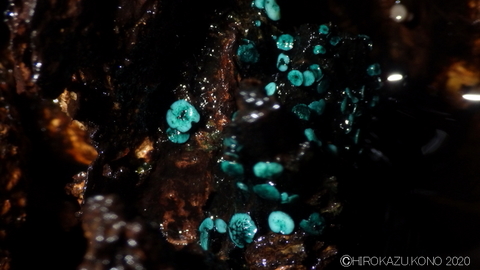

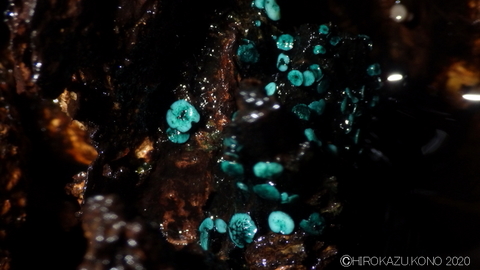

青が美しい ロクショウグサレキン [菌類]

以前、赤い血のような雫を流していたキノコを見つけたコナラの洞。

それ以来、通ると気にして見ていたが再び出会うことは無かった。

数年前にその洞の中に青い輝きを見つけた。

「ロクショウグサレキン」。

この菌も赤と対照的な青がとても美しく、毎年楽しみにしている。

先日、洞を覗くとほのかに青い!

じっくり見ると、あの美しい青がそこにあった。

ん~、やっぱりきれいだなぁ!

この菌が発生した材は中まで青く染まるという。

そんな材を一度は見てみたい。

この菌に似た種にロクショウグサレキンモドキがあるのは知っていたが、ヒメロクショウグサレキンというがあるのを知った。ロクショウグサレキンの柄が中心につくのに対してモドキは偏心につく。

ヒメは円形の子実体が小さく青色が白っぽいうようで、大きさからするとヒメのような。

どちらにせよ、この美しい青を寝室の天井に散りばめて眠りたいと思うのであった。

2020年10月10日 東京都 菌類ビョウタケ目 ロクショウグサレキン(またはヒメロクショウグサレキン)

それ以来、通ると気にして見ていたが再び出会うことは無かった。

数年前にその洞の中に青い輝きを見つけた。

「ロクショウグサレキン」。

この菌も赤と対照的な青がとても美しく、毎年楽しみにしている。

先日、洞を覗くとほのかに青い!

じっくり見ると、あの美しい青がそこにあった。

ん~、やっぱりきれいだなぁ!

この菌が発生した材は中まで青く染まるという。

そんな材を一度は見てみたい。

この菌に似た種にロクショウグサレキンモドキがあるのは知っていたが、ヒメロクショウグサレキンというがあるのを知った。ロクショウグサレキンの柄が中心につくのに対してモドキは偏心につく。

ヒメは円形の子実体が小さく青色が白っぽいうようで、大きさからするとヒメのような。

どちらにせよ、この美しい青を寝室の天井に散りばめて眠りたいと思うのであった。

2020年10月10日 東京都 菌類ビョウタケ目 ロクショウグサレキン(またはヒメロクショウグサレキン)

2020-10-20 21:55

nice!(0)

成虫越冬するタイワンクツワムシ [バッタ目]

宮崎で見た直翅類。

南方系のツユムシの仲間かと期待したが、よく見るとどうやら関東でもおなじみの「サトクダマキモドキ」だろう。

前脚にちょっと赤みがあるが、ヤマクダマキモドキほどでもなさそうだ。

葉を糸で綴った巣を作るのはチョウやガの仲間に多いがこの主は?

こちらもmy fieldでも見られる「コバネヒメギス」のしわざだ。

器用に上部の葉を切り糸で綴り合わせた巣はとても印象的だ。

中から出てきたのはお尻の産卵器が可愛いメスだった。

せっかく作った巣を壊して、ごめんごめん!

それにしてもバッタの仲間が糸を吐いて葉を綴るなんて、不・思・議。

ご当地南方種の「タイワンクツワムシ」の幼虫がいた。

この種は関東では見られない。

この時期こんな大きな幼虫なら越冬形態は?

バッタ・コオロギ・キリギリス図鑑で調べてみると成虫越冬。

納得だ。

こちらでも見られるクツワムシは卵越冬なので、一見よく似ているが生態は異なる。

それにしてもいかつい顔つきでちょっと怖い・・・・

2020年9月29日 宮崎県 バッタ目ツユムシ科 サトクダマキモドキ、コロギス科 コバネコロギス、クツワムシ科 タイワンクツワムシ

南方系のツユムシの仲間かと期待したが、よく見るとどうやら関東でもおなじみの「サトクダマキモドキ」だろう。

前脚にちょっと赤みがあるが、ヤマクダマキモドキほどでもなさそうだ。

葉を糸で綴った巣を作るのはチョウやガの仲間に多いがこの主は?

こちらもmy fieldでも見られる「コバネヒメギス」のしわざだ。

器用に上部の葉を切り糸で綴り合わせた巣はとても印象的だ。

中から出てきたのはお尻の産卵器が可愛いメスだった。

せっかく作った巣を壊して、ごめんごめん!

それにしてもバッタの仲間が糸を吐いて葉を綴るなんて、不・思・議。

ご当地南方種の「タイワンクツワムシ」の幼虫がいた。

この種は関東では見られない。

この時期こんな大きな幼虫なら越冬形態は?

バッタ・コオロギ・キリギリス図鑑で調べてみると成虫越冬。

納得だ。

こちらでも見られるクツワムシは卵越冬なので、一見よく似ているが生態は異なる。

それにしてもいかつい顔つきでちょっと怖い・・・・

2020年9月29日 宮崎県 バッタ目ツユムシ科 サトクダマキモドキ、コロギス科 コバネコロギス、クツワムシ科 タイワンクツワムシ

2020-10-18 21:50

nice!(1)

チクシトゲアリとアリタケの1種 [菌類]

葉裏にアリタケがあると教えていただいた。

アリタケは初めて見た。

この大きさでは単にアリがいるなで見過ごしてしまう小ささだ。

恐らくはアリでさえもゴミか何かでスルーしてしまっていたであろう。

10歳若ければ、見つけていただろうと・・・・、じじいの僻みである。

アリの名は現地で教えていただいたがメモしていないので忘れ、散々調べて「チクシトゲアリ」ではないかと。

そんな名前だったような。

後胸と腹柄節にそれぞれ1対のトゲがあり、まん丸い腹部が特徴。

アリタケは初めて見た。

この大きさでは単にアリがいるなで見過ごしてしまう小ささだ。

恐らくはアリでさえもゴミか何かでスルーしてしまっていたであろう。

10歳若ければ、見つけていただろうと・・・・、じじいの僻みである。

アリの名は現地で教えていただいたがメモしていないので忘れ、散々調べて「チクシトゲアリ」ではないかと。

そんな名前だったような。

後胸と腹柄節にそれぞれ1対のトゲがあり、まん丸い腹部が特徴。

メインはアリタケなのだが子実体にピントが合っていなかったのがとても残念。

アリタケもいわゆる冬虫夏草、冬は虫の姿で過ごし夏に至れば草になる、他にはセミタケやヤンマタケなどが知られている。

2020年9月29日 宮崎県 ハチ目アリ科 チクシトゲアリ

アリタケもいわゆる冬虫夏草、冬は虫の姿で過ごし夏に至れば草になる、他にはセミタケやヤンマタケなどが知られている。

2020年9月29日 宮崎県 ハチ目アリ科 チクシトゲアリ

2020-10-17 19:22

nice!(1)

ミズキが食樹の白、黒、青と色変わりするハバチの幼虫 [ハチ目]

熊本南阿蘇のミズキで見たハバチの幼虫。

最初に見つかったのは葉裏にいた白とオレンジの良く目立つ個体だった。

集団でいる葉もあった。

高い場所の葉裏には黒に青色とオレンジの個体。

上の個体と同じ色のものが幹を降りてきていた。

大きさは3㎝はあっただろうか。

これとは別に写真は撮れなかったが背面が黒で腹側がオレンジ色の個体もいた。

どれもみな同じ種ではないかと思われた。

齢によって色が変わるのかもしれない。

いったい何のため?

東京、埼玉のfieldでは見たことが無いが、netで検索すると東北でも確認されているようで恐らく本州全域に分布しているようだ。

2020年9月29日 熊本県 ハチ目ハバチの1種

最初に見つかったのは葉裏にいた白とオレンジの良く目立つ個体だった。

集団でいる葉もあった。

高い場所の葉裏には黒に青色とオレンジの個体。

上の個体と同じ色のものが幹を降りてきていた。

大きさは3㎝はあっただろうか。

これとは別に写真は撮れなかったが背面が黒で腹側がオレンジ色の個体もいた。

どれもみな同じ種ではないかと思われた。

齢によって色が変わるのかもしれない。

いったい何のため?

東京、埼玉のfieldでは見たことが無いが、netで検索すると東北でも確認されているようで恐らく本州全域に分布しているようだ。

2020年9月29日 熊本県 ハチ目ハバチの1種

2020-10-16 20:01

nice!(1)

ツリフネソウにホシホウジャク [チョウ目]

見頃となっている「ツリフネソウ」。

鮮やかなピンク色にくるっと回ったお尻が可愛い!

そんなツリフネソウの蜜を吸いに、ホウジャクの仲間たちが訪れていた。

ツリフネソウの蜜は花の奥にあるので口吻が長い虫でなければ吸うことは出来ない。

ここで多かったのは「ホシホウジャク」だった。

何度撮っても口吻が見えずタイミングが遅い。

SS1/1000を超えても翅が止まらなかった。

今度こそと思ったら早すぎてかつピンがあっていない。

相変わらず飛びものはうまくない。

残念、またリベンジだ。

2020年10月7日 東京都 フウロソウ目ツリフネソウ科 ツリフネソウ、チョウ目スズメガ科 ホシホウジャク

鮮やかなピンク色にくるっと回ったお尻が可愛い!

そんなツリフネソウの蜜を吸いに、ホウジャクの仲間たちが訪れていた。

ツリフネソウの蜜は花の奥にあるので口吻が長い虫でなければ吸うことは出来ない。

ここで多かったのは「ホシホウジャク」だった。

何度撮っても口吻が見えずタイミングが遅い。

SS1/1000を超えても翅が止まらなかった。

今度こそと思ったら早すぎてかつピンがあっていない。

相変わらず飛びものはうまくない。

残念、またリベンジだ。

2020年10月7日 東京都 フウロソウ目ツリフネソウ科 ツリフネソウ、チョウ目スズメガ科 ホシホウジャク

2020-10-15 22:05

nice!(0)

ツチカメムシの仲間では最大! ヨコヅナツチカメムシ [カメムシ目]

今日は丘陵ではない都内へあるカメムシを探しに行って来た。

広葉樹林の地面や落ち葉の下で暮らすツチカメムシの仲間で最大の「ヨコヅナツチカメムシ」だ。

ツチカメムシの仲間はツチカメムシをはじめ5~10mmほどの大きさだが、この種は名の通り横綱級。

ムクロジの木の実を好んで吸汁することから、まずムクロジを探す。ムクロジは自然分布では中部地方以西のようだが、関東でも公園や神社などで植栽されている。羽子板の羽の重りに使われている事で知られ、実にサポニンを含むことから石鹸として利用するため昔は井戸の周りなどにも植えられたようだ。

先週も以前勤めていた公園にムクロジがあるので探してみたのだが空振り。

改めて今日は別の場所へ。

ムクロジの木の下の地面を探し始めて間もなくターゲットが見つかった。

見えるところにいてくれてラッキーだった。

その場所周りでは他に見つからず、ムクロジの実が落ちるであろう範囲を這いつくばって探していると死骸が見つかった。

おおっ、この辺りいいんじゃないと念入りに周辺の落ち葉を掻きわけると3個体が次々と見つかった。

下の写真は上と同一個体。

全貌を明らかにすべく、白バックで撮ってみた。

体全体は艶のある黒色で触角と脚先がオレンジ色、頭部、前胸背、小楯板の点刻がとてもきれいだ。

測ると頭から翅端まで2cmとやはり大きかった。

艶のある真っ黒な体に棘のある脚はまるでGのようにも見え、残念ながら一般受けはしないだろうな。

2020年10月14日 東京都 ムクロジ目ムクロジ科 ムクロジ、カメムシ目カメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ

広葉樹林の地面や落ち葉の下で暮らすツチカメムシの仲間で最大の「ヨコヅナツチカメムシ」だ。

ツチカメムシの仲間はツチカメムシをはじめ5~10mmほどの大きさだが、この種は名の通り横綱級。

ムクロジの木の実を好んで吸汁することから、まずムクロジを探す。ムクロジは自然分布では中部地方以西のようだが、関東でも公園や神社などで植栽されている。羽子板の羽の重りに使われている事で知られ、実にサポニンを含むことから石鹸として利用するため昔は井戸の周りなどにも植えられたようだ。

先週も以前勤めていた公園にムクロジがあるので探してみたのだが空振り。

改めて今日は別の場所へ。

ムクロジの木の下の地面を探し始めて間もなくターゲットが見つかった。

見えるところにいてくれてラッキーだった。

その場所周りでは他に見つからず、ムクロジの実が落ちるであろう範囲を這いつくばって探していると死骸が見つかった。

おおっ、この辺りいいんじゃないと念入りに周辺の落ち葉を掻きわけると3個体が次々と見つかった。

下の写真は上と同一個体。

全貌を明らかにすべく、白バックで撮ってみた。

体全体は艶のある黒色で触角と脚先がオレンジ色、頭部、前胸背、小楯板の点刻がとてもきれいだ。

測ると頭から翅端まで2cmとやはり大きかった。

艶のある真っ黒な体に棘のある脚はまるでGのようにも見え、残念ながら一般受けはしないだろうな。

2020年10月14日 東京都 ムクロジ目ムクロジ科 ムクロジ、カメムシ目カメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ

2020-10-14 22:20

nice!(0)

ラムネのグミ? アカイラガの幼虫とスズミグモ [チョウ目]

新開さん宅の雑木林でニホンホホビロを探していると、林床にラムネのグミのようなものが落ちていた。

誰が落とした?

なぁんて!

食べたらえらい事、棘に毒のある「アカイラガ」の幼虫だった。

半透明のラムネ色の体がとても美しく、今まで緑色は見たことがあったがこの色は初めて。終齢になるとこの体を覆っている美しい肉質突起は取れてしまうそうな。

顔を見たいと這いつくばったが、残念。

お宅の庇にこちらも見たかった「スズミグモ」のメスがいた。

体長は2cmほどでドーム状の絹網を張る。

元来南方系のクモだが、近年関東でも確認されているようだ。

赤と白の民族調の模様がとても魅力的!

2020年10月2日 宮崎県 チョウ目イラガ科 アカイラガ、クモ目コガネグモ科 スズミグモ

誰が落とした?

なぁんて!

食べたらえらい事、棘に毒のある「アカイラガ」の幼虫だった。

半透明のラムネ色の体がとても美しく、今まで緑色は見たことがあったがこの色は初めて。終齢になるとこの体を覆っている美しい肉質突起は取れてしまうそうな。

顔を見たいと這いつくばったが、残念。

お宅の庇にこちらも見たかった「スズミグモ」のメスがいた。

体長は2cmほどでドーム状の絹網を張る。

元来南方系のクモだが、近年関東でも確認されているようだ。

赤と白の民族調の模様がとても魅力的!

2020年10月2日 宮崎県 チョウ目イラガ科 アカイラガ、クモ目コガネグモ科 スズミグモ

2020-10-13 20:47

nice!(0)

熟れたカキの夜と朝 [チョウ目]

オオカマキリモドキを探して夜と昼にカキの木をチェック。

夜に訪れてみると甘いカキの汁を目当てに小さな蛾がたくさん集まっていた。

カキの実の周りの葉にも。

地元でもよく見る「オオウンモンクチバ」。

こちらも初夏によく見られた「フジロアツバ」だと思うのだが、よく似たニセフジロアツバというのがいるようだ。

さて、どちらだろうか?

実の脇の葉にとまっていた少し大きくて存在感のある蛾。

調べると食草がギシギシの「ノコメセダカヨトウ」のようだ。

これはなかなかシックなデザインでいい!

さて日と場所は異なるが、朝のカキの木を見回った。

まず目に入ったこのシルエットは誰?

樹液で吸什している姿をよく見る「クロコノマチョウ」も

今年初めて見た「ムラサキツバメ」も甘いカキの汁に目がないようだ。

周りにはくれぐれも気を付けて!!

2020年9月30日。10月2日 宮崎県 チョウ目ヤガ科 オオウンモンクチバ、フジロアツバ?、ノコメセダカヨトウ、タテハチョウ科クロヒカゲ、クロコノマチョウ、シジミチョウ科 ムラサキツバメ

夜に訪れてみると甘いカキの汁を目当てに小さな蛾がたくさん集まっていた。

カキの実の周りの葉にも。

地元でもよく見る「オオウンモンクチバ」。

こちらも初夏によく見られた「フジロアツバ」だと思うのだが、よく似たニセフジロアツバというのがいるようだ。

さて、どちらだろうか?

実の脇の葉にとまっていた少し大きくて存在感のある蛾。

調べると食草がギシギシの「ノコメセダカヨトウ」のようだ。

これはなかなかシックなデザインでいい!

さて日と場所は異なるが、朝のカキの木を見回った。

まず目に入ったこのシルエットは誰?

樹液で吸什している姿をよく見る「クロコノマチョウ」も

今年初めて見た「ムラサキツバメ」も甘いカキの汁に目がないようだ。

周りにはくれぐれも気を付けて!!

2020年9月30日。10月2日 宮崎県 チョウ目ヤガ科 オオウンモンクチバ、フジロアツバ?、ノコメセダカヨトウ、タテハチョウ科クロヒカゲ、クロコノマチョウ、シジミチョウ科 ムラサキツバメ

2020-10-12 21:50

nice!(0)

南のGはなかなかの美麗種 サツマゴキブリ [ゴキブリ目]

宮崎県延岡市でヒラタミミズクを探していた時に、大きな石の下から出てきたのが初めて見る「サツマゴキブリ」だ。九州南部以南に棲む南方系で、大きさやどっしりとした体形、色合いなどがとても印象的だった。

成虫でも翅がなく飛べないようだ。

南方新社の「昆虫の図鑑」には「頭部の黄色い三日月の紋”月光仮面”の愛称」との記述がある。

ちょっとその愛称にはピンとこないのだが、当地ではそう呼ばれているのだろうか?

周りを探っていると幼虫も見つかった。

こちらは成虫とは色が全く異なり灰色。まるで三葉虫みたい!との声も。

これならG嫌いの方にも受け入れられるだろうか?

後日、日南市のホウライチクでもあちこちでこの成虫の姿が見られた。

こんな竹を器用に上る姿を見てみたいものだ。

2020年9月29日、10月1日 熊本県、宮崎県 ゴキブリ目マダラゴキブリ科 サツマゴキブリ

成虫でも翅がなく飛べないようだ。

南方新社の「昆虫の図鑑」には「頭部の黄色い三日月の紋”月光仮面”の愛称」との記述がある。

ちょっとその愛称にはピンとこないのだが、当地ではそう呼ばれているのだろうか?

周りを探っていると幼虫も見つかった。

こちらは成虫とは色が全く異なり灰色。まるで三葉虫みたい!との声も。

これならG嫌いの方にも受け入れられるだろうか?

後日、日南市のホウライチクでもあちこちでこの成虫の姿が見られた。

こんな竹を器用に上る姿を見てみたいものだ。

2020年9月29日、10月1日 熊本県、宮崎県 ゴキブリ目マダラゴキブリ科 サツマゴキブリ

2020-10-12 10:00

nice!(1)

第41回SSP展「自然を楽しむ科学の眼2020-2021」東京展開催のお知らせ [告知]

延期されていました私が所属する(一社)日本自然科学写真協会(SSP)の第41回SSP展「自然を楽しむ科学の眼2020-2021」東京展が、10月23日(金)から29日(木)まで六本木の東京ミッドタウンにある富士フィルムフォトサロンで開催されます。

様々な分野のプロ、アマチュア写真家の素晴らしい写真が展示され、私も1点出展させていただいております。

様々な分野のプロ、アマチュア写真家の素晴らしい写真が展示され、私も1点出展させていただいております。

今回DMに採用いただいた小さなアヤヘリハネナガウンカの美しい翅を是非大きな写真で見ていただければ。

私は当番で、28日14:30から19:00まで、最終日29日10:00から14:30までブースにいます。

コロナウィルス感染拡大がなかなか収まらない状況ではありますが、ご都合のつかれる方はウイルス対策を万全に足をお運びいただければ幸いです。

私は当番で、28日14:30から19:00まで、最終日29日10:00から14:30までブースにいます。

コロナウィルス感染拡大がなかなか収まらない状況ではありますが、ご都合のつかれる方はウイルス対策を万全に足をお運びいただければ幸いです。

2020-10-11 08:00

nice!(1)